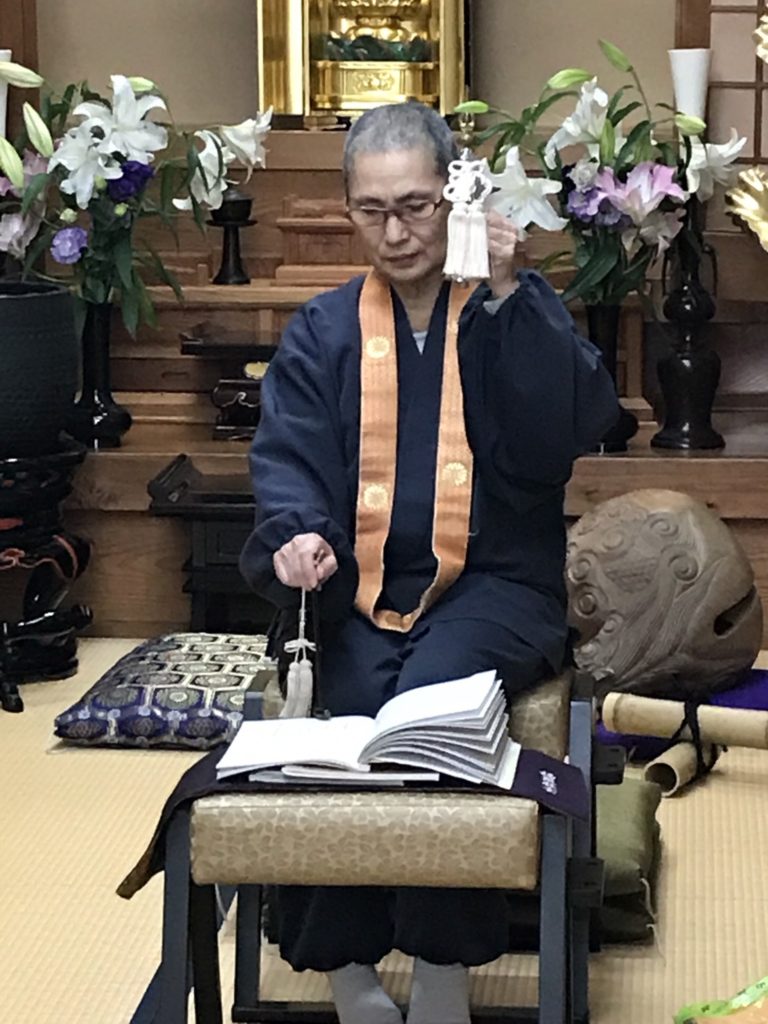

十二年籠山行者 宮本祖豊師の講演という貴重な機会を得たのも11月の話。

あっという間に師走となりました。津山では零下の朝もしばしば、随分寒くなりました。

大変遅くなりましたが、宮本祖豊師からお聴きしたお話の後編をお伝えいたします。

繰り返しになりますが、十二年籠山行(じゅうにねんろうざんぎょう)とは、天台宗の宗祖伝教大師最澄様があたかも生きていらっしゃるかのように十二年間お仕えする行です。

最澄様は12歳のときに近江の国にある国分寺へ赴き、そこで得度されました。

ご存知の通り、国分寺は741年(天平13年)、聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じて建てられた官寺です。

最澄様もその国分寺で得度されたとは、同じ国分寺をお護りしている我々としても光栄なことです。

國分寺檀家の方々も、そんなお寺の檀家であることに誇りと喜びを感じておられることと思います。

さて、十二年籠山行に入る前の苦行である好相行中、宮本師には何度もドクターストップがかかったそうです。

暑さ寒さに加えてひどい湿気と大変厳しい環境のなかで、眠ることも横になることもなく一日三千回の礼拝(らいはい)を続ける。冬の寒さはマイナス15度にもなり、そのうち衣は裂け、膝、踵、指は割れて血が滲む。疲れたら座禅の格好で少し休むだけ。睡魔との戦いで、しばしば意識も失ったそうです。

しかし、比叡山の修行には『行不退(ぎょうふたい)』という言葉があるように、行を途中で止めることは許されません。

では、肉体的にも精神的にもそんな苦しいことを、どうやってやり遂げることができたのでしょうか。

宮本師はこう話されました。

「人間死ぬ気で、決死の覚悟で事に臨めば、必ず成し遂げることができる。」

厳しい修行中、何度もこう考えたそうです。

体はもう限界だ、だけど全身の力を込めたらもう一回だけはできる。そうしたら止めよう。

そして力を振り絞ってもう一回だけやってみるのです。すると一回できる。

そして一回できたら、もう一回頑張ろうと思える。そしてまた一回。

そうしているうちに、三回できました。三回できたら、もう少しできる。その繰り返しで続けることができたのです。

「壁は自分でつくるもの。それを破ることが大事。」

こうも仰っていました。

人はみな、つまづくのが嫌なものです。でも、転んでも半歩、一歩と必ず前へ進むことができます。

自分はここまでだと決めてしまい、壁をつくるのは他ならぬ自分自身なのです。

それをもう一回だけ、もう一歩だけ、と自分自身を奮い立たせることで、その限界は超えることができます。

我々はせっかく生まれてきたのですから、自身の精神レベルを上げ、半歩でも一歩でも成長したいと願います。

では、そのためにはどうしたらよいのでしょうか。

そのためには、「徳の高い人に会いなさい。」

そしてそれには、「霊地、聖地を訪れなさい。」

霊地、聖地は沢山の修行者が生まれたところであり、そこには独特の波動が流れています。

また、お釈迦様は両親に感謝することによって徳を積んできたと仰っています。

みなさんもまずはご両親に感謝することです。

そして、ある千日回峰行者は最澄様のお言葉「一隅を照らす」を次のように解釈しています。

自分の置かれたポストにベストを尽くす。

これらのお話を伺うにつれ、だんだんと私の捉え方も深まっていきました。

初めは目の前の立派なお方の強靭な精神力と肉体、卓越した意志で十二年籠山行(じゅうにねんろうざんぎょう)という想像を絶するような大変な行を、二十年もの長きに亘って成し遂げられたお話が聴ける貴重な機会、ということだけを思っていました。しかし途中からは、行中の壮絶な体験は到底真似できないことですが、その根底にある考え方や努力、頑張りは特別な人にだけ当てはまることではないという風に思い、自分のことと照らし合わせながら宮本師のお話を聴くようになりました。

我々の日々の生活にも、それらは大いに当てはめることができます。

・困難なことや嫌なことがあっても、もう一度だけ頑張ってみよう。

・一人でも多くの尊敬できる人に会い、その人の行いや心がけを真似てみる。

・自分が心地よいと感じる場所を訪れてみる。

・今いる環境のなかで自分ができることを精一杯やる。

遠くの有名な場所だけではなく、近くのお寺や神社も聖地です。

静寂のなかに身を置いて、しばし心を落ち着け心の声に耳を傾けてみる。

何に喜びを感じ、何に苛立ちを覚えているのか。その原因は何なのか。

自分の心や自分自身を外から見てみることで、今ある幸せに気づくことができたり、本当に望んでいること、すべきことが見えてきます。

すると目に見えないものへの感謝が芽生えたり、意味のない不安や恐れ、怒りから心を開放することができるように思います。

どうか苦しいときこそ思い出してください。

これ以上もう無理だと思ったとき、これが最後ともうひと踏ん張りだけ頑張ってみる。

転んでも、起き上がって半歩足を前へ出してみれば、必ずその半歩分だけは前へ進むことができるのです。