新成人の皆様、おめでとうございます。

晴れやかなこの日を迎えられた姿をテレビなどで目にすると、大寒波と緊急事態宣言に重くなっていた心に、輝くような笑顔が染み渡ります。

成人式が中止や延期となり、昨年とは様子が違う成人の日となりました。

今年の受験生についてもそうですが、「かわいそうに…」という声をよく耳にします。

その気持ちは優しさからくるもので、私たちもついそんな風に言ってしまいがちです。

でも、それは決して不運なことではありません。

置かれた状況、環境で最大限の力を発揮することに注力し、この試練を乗り越えてください。

マイナスな条件をプラスに変えることができれば、きっとその後の人生にも大きな力になるはずです。

どの部分にフォーカスして物事をみるか。

それによって、結果までもが違ってくるのだと思います。

日常はその繰り返しなのです。

私たち大人もみんな、がんばりましょう!

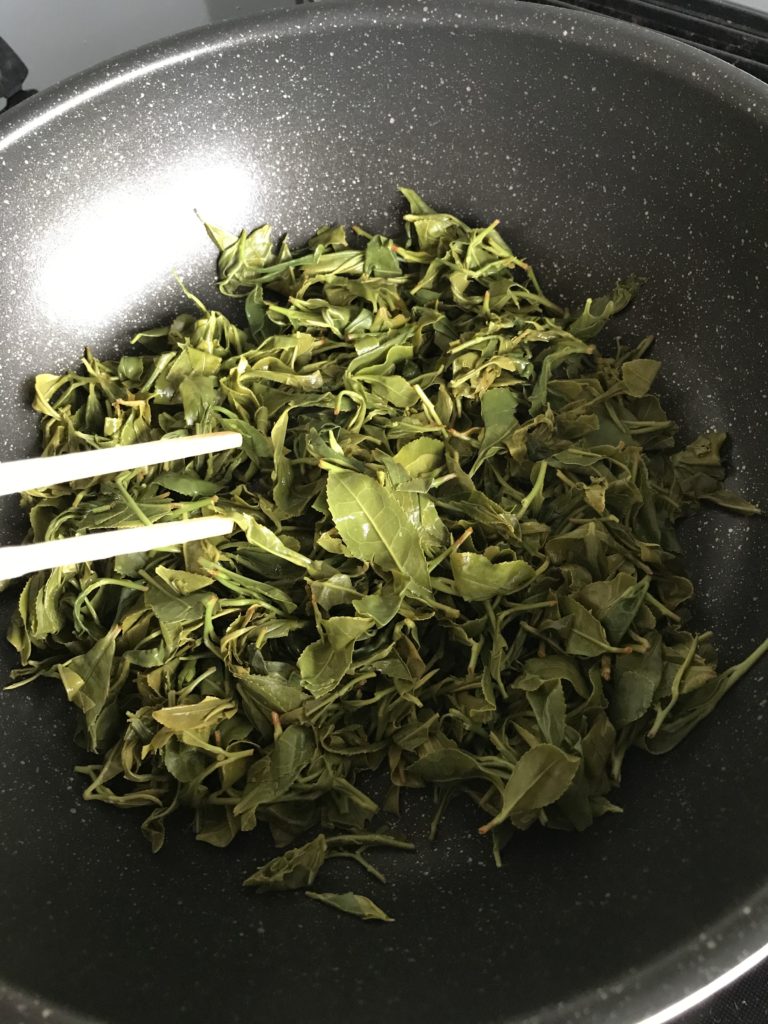

この二枚の写真は孫の佑美(中2)が撮ったものです。

この二枚の写真は孫の佑美(中2)が撮ったものです。