明けましておめでとうございます。

2022年は雪と寒さのなかでの年明けとなりました。

各地で大雪となっているようですので、今後も十分お気をつけください。

大晦日の除夜の鐘、お正月を迎えるにあたっての準備も今までのようにはできないことがいろいろとありましたが、無理をせず今できる精一杯を尽くしました。

今年もそんな一年になりそうですが、心穏やかに笑顔で過ごしてまいりましょう。

今年一年がみなさまにとってより良い年となりますよう、お祈り申し上げます。

歴史と文化の城下町。美作国(みまさかのくに)つやま。

明けましておめでとうございます。

2022年は雪と寒さのなかでの年明けとなりました。

各地で大雪となっているようですので、今後も十分お気をつけください。

大晦日の除夜の鐘、お正月を迎えるにあたっての準備も今までのようにはできないことがいろいろとありましたが、無理をせず今できる精一杯を尽くしました。

今年もそんな一年になりそうですが、心穏やかに笑顔で過ごしてまいりましょう。

今年一年がみなさまにとってより良い年となりますよう、お祈り申し上げます。

年の瀬も押し迫ってまいりました。大寒波到来のクリスマスの夜です。

今年は12月に入ると天気をみながら少しずつ大掃除を進め、今日までになんとかお寺の掃除が一段落するよう早め早めに取り組んできました。

やはりお堂の内外がきれいになると寒さも手伝って、更に気持ちがキリッと引き締まります。

しかし、この寒さのなかで無理は禁物。何がなんでもやらなくては!ではなく、加減しながらできることをできる範囲でやれたら良いのではと思います。諦めるのも難しいことですが、「諦めること=執着しないこと」も時には必要ですよね。

孝照住職さんも来年は満80歳です。お堂掃除には参加せず、でもいろいろとやりたいことが沢山の人ですから大人しくしていてもらうのも大変です。

そんな孝照さんのクリスマスにまつわるエピソードをひとつご披露。

その昔、娘達が二十歳前後の頃、クリスマスの夜にみんなでパーティーをしようと計画。雰囲気をだすためにキャンドルを沢山灯したかった私達は、なんと般若心経がぐるりと刻まれたふとーい蝋燭まで拝借してパーティー準備(仏さま!その節は大変失礼しました)。ちょうど会場準備が整ったときに部屋に入ってきたのは最強に厳しい時代の孝照さん。「なんだこれは!」と言うが早いか、フー!フー!フーーー!!!とキャンドルの灯を片っ端しから吹き消してしまったのです。「やめてー!誕生日じゃないんだからーーー!!」と叫ぶ娘達。それはまさに諦めの瞬間。あえなくパーティーは強制終了されてしまいました。20年以上経った今でもこの話をして大笑い、孝照さんの性格をよく表したエピソードのひとつです。

そんな孝照さんも、今や孫にかわいいサンタのケーキを買ってきてくれるまでに。人間、変わるものです(笑)。以前ブログでもお話ししましたが「変化する」ことを恐れてはいけません。随分な変化を遂げたことで孝照さんは新しい楽しみを知ったことでしょう。あぁ…私達もクリスマスパーティーしたかった。。。

さて、先週末は初雪だったにもかかわらず、10センチほど雪が積もり驚きました。今回は更に積雪が多くなるようですので、どうかお気をつけください。大掃除もしばし休憩ですね。

今朝から冷たい雨が降る津山です。

小春日和が続いた先週、紅葉も見頃を迎えていました。

裏庭のモミジの木は大きく育ち、青紅葉、紅葉と一年を通して我々の目を楽しませてくれます。

境内からは見えにくく、お参りくださってもなかなか見ることができないのが残念。

というわけで、写真だけでも楽しんでいただけたらと思います。

ちなみにこの裏庭は石仏で極楽浄土を表現したもので、木々や石庭がライトアップされた様子は阿弥陀様のおられる極楽浄土そのもの、とても神秘的です。

この雨を境にぐっと寒くなるようですので、みなさまご自愛ください。

次の二枚の写真は紅葉が進んだ様子です

ひと月ほどで全体が色付きました

水面に映った景色がキレイです

その景色は・・・これでした

日中は真夏日のような暑い日もありますが、高い空にいわし雲、畦には真っ赤な彼岸花と、目には爽やかな秋晴れが訪れています。

暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、異常気象に悩まされながらも、やはり季節の変わり目を感じます。

お彼岸にはお墓参りに行かれた方、帰省が叶わなかった方、いろいろであったと思いますが、それぞれにご先祖様のことを想われた秋の良き日だったことでしょう。

特にお彼岸中日、秋分の日には祝日ということもあり、お寺の南に位置する墓地にも朝からお墓参りの方が多く見られました。

ずいぶん昔の秋分の日の朝、孝月さんは第二子である次女を産みました。

お彼岸のさなか、お産してる場合じゃない!と気が引けたそうですが(笑)、そうも言っておられず病院へ駈け込んで素早く子どもを産んだそうです。

前日まで大きなお腹で廊下の拭き掃除をしていたそうですが、これが良い運動になってよかったのかもしれないと、今では面白おかしく話してくれますが、大変だったことと思います。

お見舞いに来た当時3才だった孝楓さんは、お昼に出されたおはぎにくぎ付け、赤ちゃんそっちのけで大きなおはぎをひとりでぺろりと食べてしまったそうです。今でもおはぎが大好きな孝楓さんです。

みなさんもお彼岸にはおはぎを食べましたか?

おうち時間という言葉がよく聞かれるようになりました。

みなさんもおうちでゆっくり、ご先祖様や仏様と心の中で対話し、穏やかな時間を過ごしてくださいね。

紅オクラ・二輪菊・孔雀草・ススキ

紅オクラ・二輪菊・孔雀草・ススキ

秋の庭園

秋の庭園

撫子

撫子

紫式部

紫式部

女郎花

女郎花

秋明菊

秋明菊

歓喜天様前の柘榴の木

歓喜天様前の柘榴の木

例年は二つほどしか実をつけませんが、今年はこんなに沢山!珍しいことです

例年は二つほどしか実をつけませんが、今年はこんなに沢山!珍しいことです

今年も暑い夏となりましたが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。

お盆前からは雨が続き、注意が必要となっています。

みなさまのお住まいの地域はいかがでしょうか。

被害がでないことをただただ、祈るばかりです。

さて、お寺では7月中旬からお盆のお参りが始まりました。

酷暑のなかでしたが幸い雨にも降られず、体調を崩す者もなく無事に終えることができました。

そして、今日14日には遠方檀家さんの盆供養をいたしました。

特に遠方のみなさまは帰省もままならず、不安な毎日をお過ごしのことと思います。お寺で懇ろにご供養いたしましたので、どうぞご安心ください。

8月18日夕刻7時からは施餓鬼法要が執り行われます。

今年も昨年同様、準備の手伝い方の人数を最小限にしたり、参拝者が密にならないよう気をつけながらも、法要自体は変わらずしっかりとお勤めさせていただきます。

みなさま、引き続きご自愛くださいませ。

8月14日、お知らせしました時刻に会館にてお勤めいたしました。離れていても心を同じくし、無事にご先祖供養ができましたこと大変嬉しく思います。(孝楓住職さんより)

8月14日、お知らせしました時刻に会館にてお勤めいたしました。離れていても心を同じくし、無事にご先祖供養ができましたこと大変嬉しく思います。(孝楓住職さんより)

いつも元気な孝楓さんですが、酷暑のなかみなさんにお会いできることだけを励みにがんばりました。

いつも元気な孝楓さんですが、酷暑のなかみなさんにお会いできることだけを励みにがんばりました。

昨年に続き小僧さんも二日間だけ同行させてもらいました。

昨年に続き小僧さんも二日間だけ同行させてもらいました。

朝は緊張の面持ちで出発した光胤(こういん)さん、戻った時にはちょっとだけお利口さんになっていました。仏様と檀家さんのおかげです。

8月6日、広島の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

8月6日、広島の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。 8月9日、長崎の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

8月9日、長崎の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

久米郡美咲町休石(くめぐんみさきちょうやすみいし)の山の上に、 西福寺(さいふくじ)というお寺があります。

先々代住職の孝円さんの代から國分寺の住職さんが兼務しているお寺です。

今は孝照名誉住職さんが、住職を務めています。

創建は1500年代と考えられていますが、ご本尊様をめぐって真言宗のお寺と奪い合いがあり、この山の上から下へとご本尊様が動かされたこともあるとか…。

それほど魅力的なご本尊様だったようです。

このお寺のご本尊様は阿弥陀様。

とてもオリエンタルなきれいなお顔立ちです。

今はたくさんの紫陽花が綺麗に咲いています。

時季には桜や紫陽花が楽しめ、山の上にあるので広く青い空に、鳥の声が響き渡るのどかな良い場所です。

昔は細い山道を登ってお参りしていましたが、今ではありがたいことにお寺の門前まで大型バスが入るように整備されています。

ぜひ一度お参りしてください。

梅雨の中休みだった昨日、境内の梅の実を採りました。

昭和45年4月の前住職さんの結婚式の日にも満開の白い花を咲かせ、その様子を見守っていたこの梅の木は、その随分前から境内にあったそうです。

大きく立派な実を今年も沢山つけました。

今、境内はサツキの花でいっぱい。珍しく華やかな景色となっています。

以前もお話しましたが、本堂脇には幕末から僧侶達が飲んでいたお茶の木がわずかな株で残っています。

今年は摘みそびれ、一昨日ようやく摘んでみたところ、大きくなりすぎた葉はうまくよれませんでした。

やはり八十八夜にちゃんと摘まないといけないものなのですね。

裏の畑で育てた紫陽花です。

20年ほど前に西福寺(孝楓さんが住むお寺)の檀家さんから株分けしてもらったものです。今では大きな株になり、雨に濡れ元気に咲く姿に、在りし日のこの方を重ねます。

西福寺のお寺の周りに花をたくさん育て、紫陽花や桜でいっぱいにしてくださったそうです。

孝楓さんが今日お参りに伺ったお宅でいただいたお茶。

お茶菓子はなんともかわいいアマビエさま!

この場でみなさんにもお届けしたいと、お断りして写真を撮らせてもらったそうです。

一日も早い平穏な日々を願う気持ちはみな同じ、そしてこんなにかわいいお茶タイム、思わず笑顔になりますね。

中国地方は早くも梅雨入りしました。

例年よりも二十日以上早いようですが、終わる時期は同じぐらいになるそうなので、長く梅雨空が続くようです。

相変わらずお寺での行事も縮小、中止が続いています。

先日には岡山県にも緊急事態宣言が発令され、みなさんともなかなかお会いすることが難しい状況となっています。

さて、五月上旬は爽やかな天気が続き、境内の雑草も勢い良くぐんぐん伸びてきました。

これも例年のことですが、この時期は専ら境内の草取りやお寺の周囲の雑草刈払いが我々の主な仕事となります。

気分的には晴耕雨読の日々なので、雨が降るとホッとする一方、その後の雑草の成長を考えると、ゾッとします。

雨上がりの良く晴れたこの日も外へ出て、草と格闘しました。

しかし外仕事をすることが当たり前のように思えない未熟な私達は、すぐに何かご褒美的な楽しいことを探します。

というわけで、この日のお昼ご飯は外で食べることにしました。

中に入って食べる際にはどろどろの服を脱いだり(ここでひと悶着起こる→ムスメがチチを怒る!)、時間がひどく遅くなったり(お腹が空きすぎて機嫌が悪くなる者続出)、など問題がいろいろありますが、見慣れた景色でも外を眺めながらのお昼ご飯はちょっとした気分転換になって楽しかったです。

とは言え、お寺の玄関、格好悪い?お客様が来られたらどうしよう?…とドキドキしましたが(笑)

みなさんも「いつもと同じ」を少し変えてみてはいかがでしょうか。

場所を変えてみる、雰囲気を変えてみる、方法を変えてみる、手順を変えてみる。

ほんの少しの変化でもとても楽しく大きく気分が変わるかもしれません。

些細なことで見える景色が違ってくるかもしれません。

『何事にもとらわれず、変化を受け入れること』

以前とは変わってしまった我々の生活においても、必要とされていることです。

般若心経に度々でてくる「空」という言葉、この解釈は様々ですが、ひとつの物事に執着したりひとつの価値観に縛られる必要はないのだと、そんな風に考えることもできるのかなぁ、などと思ったのでした。

“近くて便利”なコンビニがあってほんと助かります。

“近くて便利”なコンビニがあってほんと助かります。

お客様が来られたら恥ずかしい・・・

お客様が来られたら恥ずかしい・・・

でも誰も来てはくれませんでした。ご時世でしょうか。

自然のチカラ、完璧にはきれいになりませんが、青く澄み渡る空の様に気持ちはスッキリしました。

自然のチカラ、完璧にはきれいになりませんが、青く澄み渡る空の様に気持ちはスッキリしました。

前回のブログでお話したウコン桜、4/20撮影のものです。遅ればせながらお届けします。

前回のブログでお話したウコン桜、4/20撮影のものです。遅ればせながらお届けします。

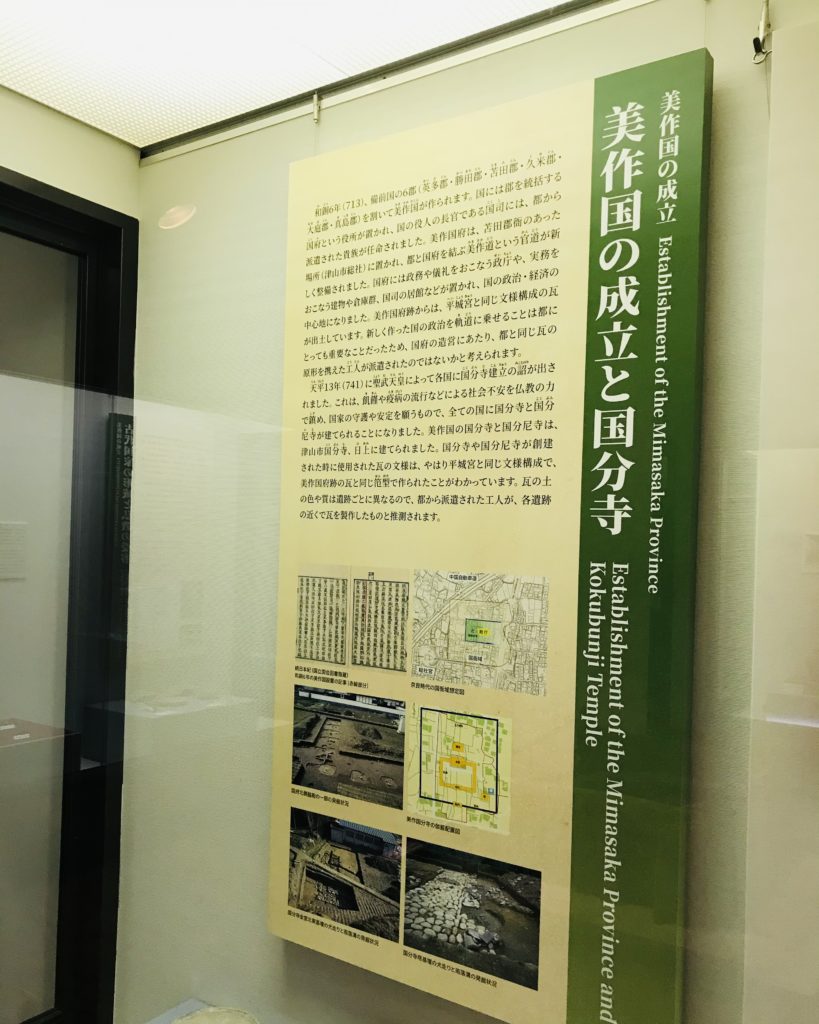

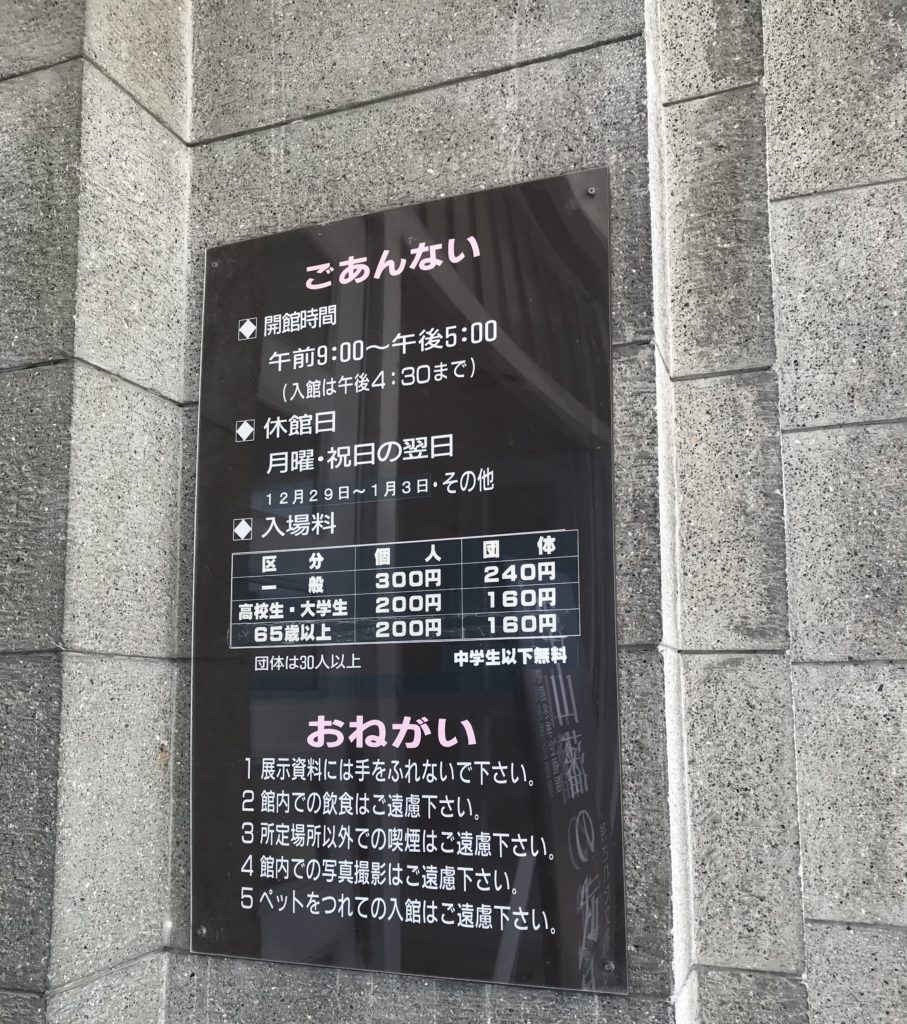

昨日、津山郷土博物館で開催中の冬季企画展「津山藩の武具」に行ってきました。

刀や鎧が展示してあり、津山藩士黒田家伝来の甲冑や、それそれは大きな熊毛槍など、迫力ある貴重な品を間近で見ることができました。

歴史好き…というわけではない私でしたが、ついつい時間を忘れてひとつひとつに見入ってしまいました。

この博物館には美作國分寺から発掘された瓦も常設展示してあります。

他にも美作國分寺由来の陶棺などは、弥生の里文化財センターに展示してあります。

郷土博物館には美作地方の大きな珍しい形の陶棺が展示してありました。

解説によると、陶棺は全国で発掘されたものの7割が岡山県内で出土したものであり、とりわけ美作地方に集中しているそうです。

地元に居ながら初めて訪れた郷土博物館。

郷土の壮大な歴史に触れ、この地域がいろいろな面で大変豊かであったことがわかりました。

そして、改めて美作国府、美作国分寺、そして美作の国の歴史や壮大さを感じることができました。

みなさまも一度足を運んでみたらいかがでしょうか。

これからの季節は、すぐ後ろにそびえる立派な津山城跡の石垣と見事な桜の共演も楽しめますよ。

国分寺の前身である美作国分寺は、天平13年(741年)聖武天皇によって仏教の力で社会を鎮め、国の安定を図るために国ごとに造ることを命じられました。

当時、都では政治が乱れ、全国的に飢饉や疫病が流行するなど不安定な状態が続いており、国分寺の建立はそれらの救いの意味でも国家の一大プロジェクトだったのです。

本日18時過ぎ、東北地方でまた大きな地震が発生しました。

津波注意報も発令されています。

地震があった地域のみなさまのご無事をお祈りします。

1300年近くも前、今と同じように世が混乱していたのかと思うと、国分寺の果たすべき役割をまた改めて強く感じます。

津山郷土博物館

弥生の里文化財センター

http://www.tsuyamakan.jp/tour/detail/?pk=63

新型コロナウイルス感染症の変異株が登場し、日本でも数例の発症がみられています。

そして先週末には、30年続いた大学入試センター試験が大学入学共通テストというものに代わり、行われました。

いずれもそれ自体の意味合いは変わりませんが、内容は大きく変わり、我々を戸惑わせています。

一方、奇しくも形を変えなければならなかったけれど、やってみると案外それもよかったということもありました。

お寺ではお正月、玄関でお参りの皆さまをお迎えする正月花。

例年、暮れに檀家の方がご自宅の大王松を剪定し、その一部をお寺へ届けてくださっていました。

それを使わせていただいて、華やかな迎え花を制作していましたが、今年のお正月は自粛して準備を進めようと話していたところ、大王松も届きませんでした。

きっと同じように考えられてのことと思います。

最初は何も飾らないでおくことになりましたが、それでも新しい年を迎えるにあたり何かお飾り的なものをと考え、オブジェを作ってみることにしました。

最近このような渋い感じのものが、おしゃれで目を惹きます。

見よう見まねで、以前使って残しておいた花材や、雪の中、境内地の裏山から採ってきたもので、なんとかそれらしく形になったのではないかと悦に入っています。

2019年 いただいた大王松と青竹が清々しく

2019年 いただいた大王松と青竹が清々しく

2020年 大王松と境内の梅の枯木を使いました

2020年 大王松と境内の梅の枯木を使いました

2021年 境内の楚々とした侘助を添えて

2021年 境内の楚々とした侘助を添えて

今年のお花には晴れやかさはないかもしれませんが、評判は上々。皆さんはどちらがお好みでしょうか?

コロナとの共生という大きな変化の時を迎え、各家のご先祖供養の仕方も変化を求められています。

地元を離れ東京や大阪在住の檀家の方、お仕事柄行動を制限されている方、ご家族がご高齢で注意しなければならない、など。

様々な理由がありますが、心配事は皆同じ。

かと言って大切な故人のお供養ができないのでは、心も穏やかではいられません。

これまで個別にご相談いただき、我々も試行錯誤しながらいくつかの方法で法事を営んでまいりました。

・ご自宅でご家族だけで(ごく近いお身内少人数で)

・その時の世間の状況を踏まえ、時期を決めたうえで延期する(日時が決まっていれば先延ばしになっても構いません)

・お寺でお勤めをし、当家では同時刻にお仏壇の前で手を合わせる(ネット環境が整っていればズームやテレビ電話なども)

・お寺で塔婆を供養する

その他にも考えられることがあるかもしれません。

何事も「コロナだからできない」と言ってしまうのは簡単で、「コロナだからやらない」というのが最も楽な方法かもしれません。

しかし、共に考え、皆さまの心の平穏のためにもしっかりとご先祖供養をしてまいりましょう。

形を変えなければならなかったけれど、やってみると案外それもよかったと思えたとき、きっと皆さまの心はすっきりと晴れやかであることでしょう。