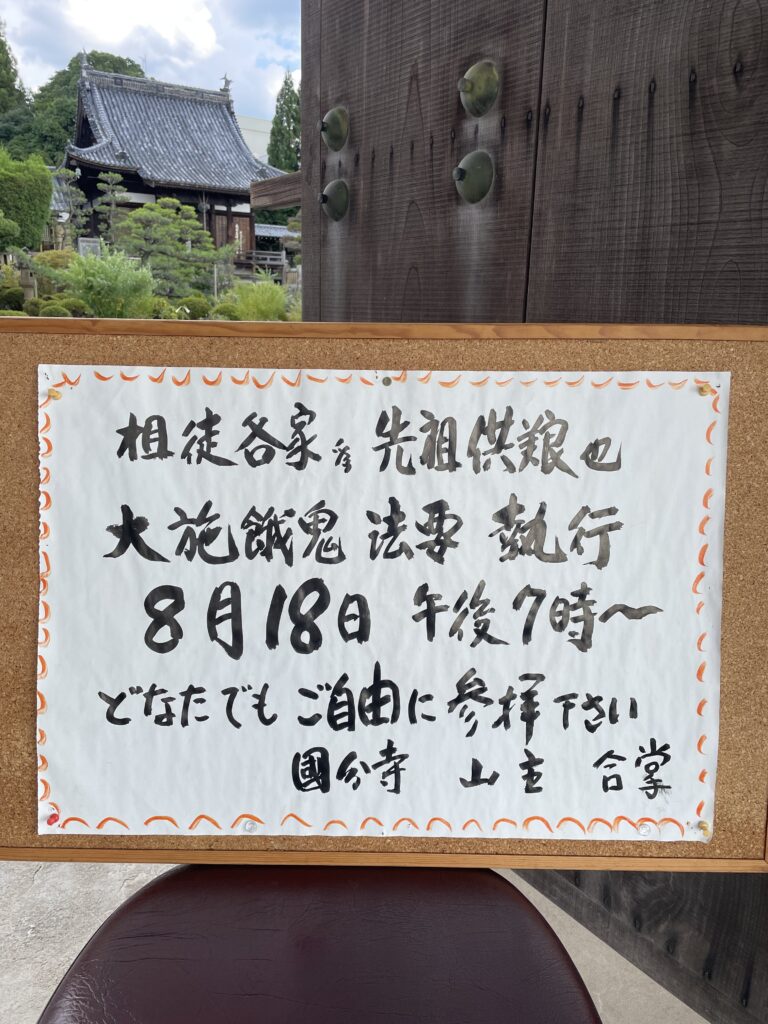

8月18日、今年も施餓鬼法要が無事に行われました。

年々厳しさを増す暑さのため、今年は例年より一時間早く8時にお手伝いの方々に集まっていただき、準備を進めました。

盆地特有の湿気を含んだひどい暑さのなか、檀を組み立て幕を張り、境内をきれいにして法要準備を整えてくださいました。

この日は夕方5時から雨が降る予報となっており、いろいろと思案しましたが、みんなの気持ちが通じたのかそれも免れ、おかげをいただき雨にもあわず無事に進んでいきました。

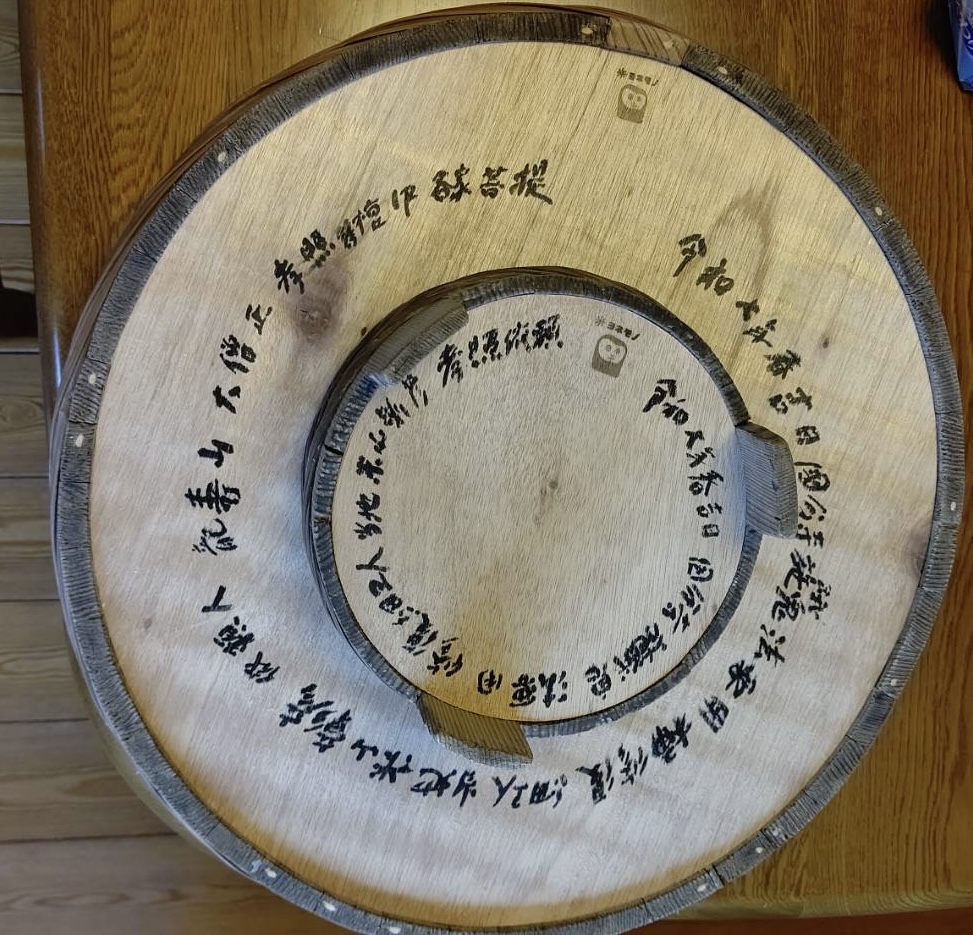

またふたつ前(7/10)のブログでご紹介しましたが、100年以上頑張ってくれた餓鬼に施す仏供米を入れる桶も、この度檀家の木工作家ヨネモノさんの手により生まれ変わりました。

江戸時代より続いてきたこの法要は、みなさまのご協力なくしてはできません。

施餓鬼とは一年に一度、餓鬼道に落ちた餓鬼に水や食べ物のお供えをして供養をし、その功徳をもって各家のご先祖供養につながるというものです。

また同時に、むさぼりの心にとらわれてしまいがちな我々の心も清めてくれるお参りでもあります。

ご参拝の方々や施餓鬼袋にてお供えをなさった方々にもたくさんのおかげをもたらしてくれる施餓鬼法要です。今年お供えできなかったという方はご先祖供養の為、またご自身が多くのおかげをいただけるよう来年はぜひお供えいただき、どうぞお参りください。

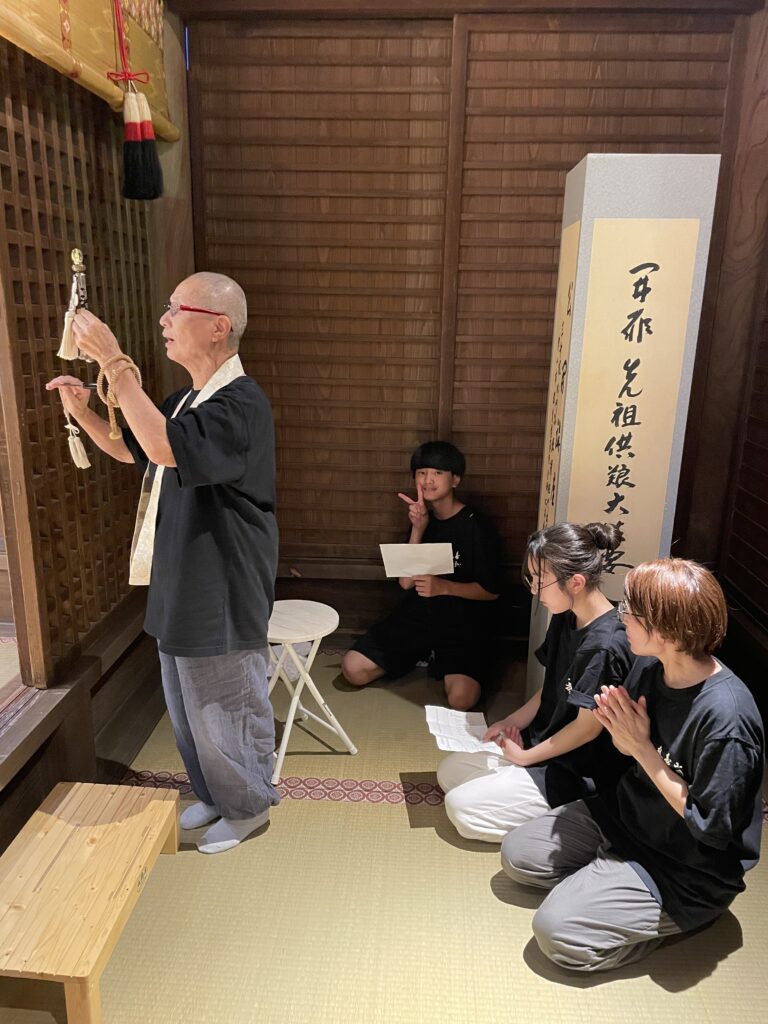

まずはご本尊様の前で般若心経をお唱えし、一日の無事をお願いしました

まずはご本尊様の前で般若心経をお唱えし、一日の無事をお願いしました

本堂前に施餓鬼壇を設営します

本堂前に施餓鬼壇を設営します

名誉住職さん手書きの『國』の旗を掲げました

名誉住職さん手書きの『國』の旗を掲げました

今年の草は大変です

今年の草は大変です

父娘で草刈りをしてくださいました

父娘で草刈りをしてくださいました

午前の仕事を終えてひと休み

午前の仕事を終えてひと休み

長く暑い一日、みなさま本当にありがとうございました

長く暑い一日、みなさま本当にありがとうございました

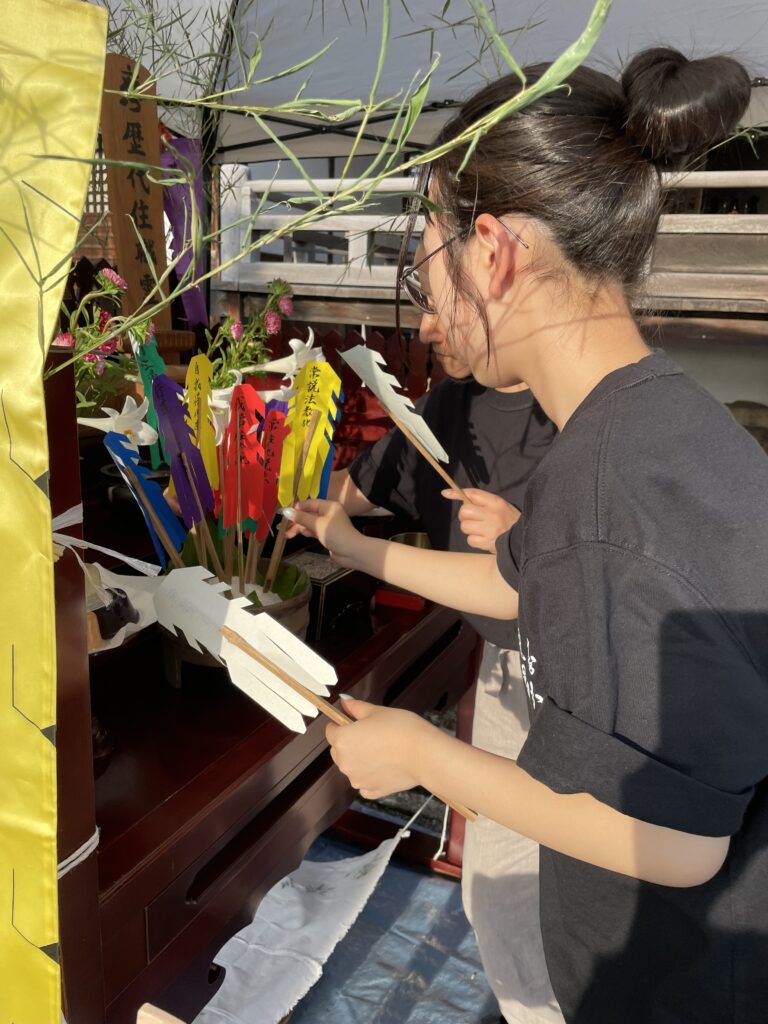

餓鬼に施す仏供米の準備

餓鬼に施す仏供米の準備

施餓鬼壇の完成です

施餓鬼壇の完成です

甦ったこの桶に仏供米を施します

甦ったこの桶に仏供米を施します

午後からはご参拝の方が次々と

午後からはご参拝の方が次々と

夕刻7時、いよいよ始まります

夕刻7時、いよいよ始まります

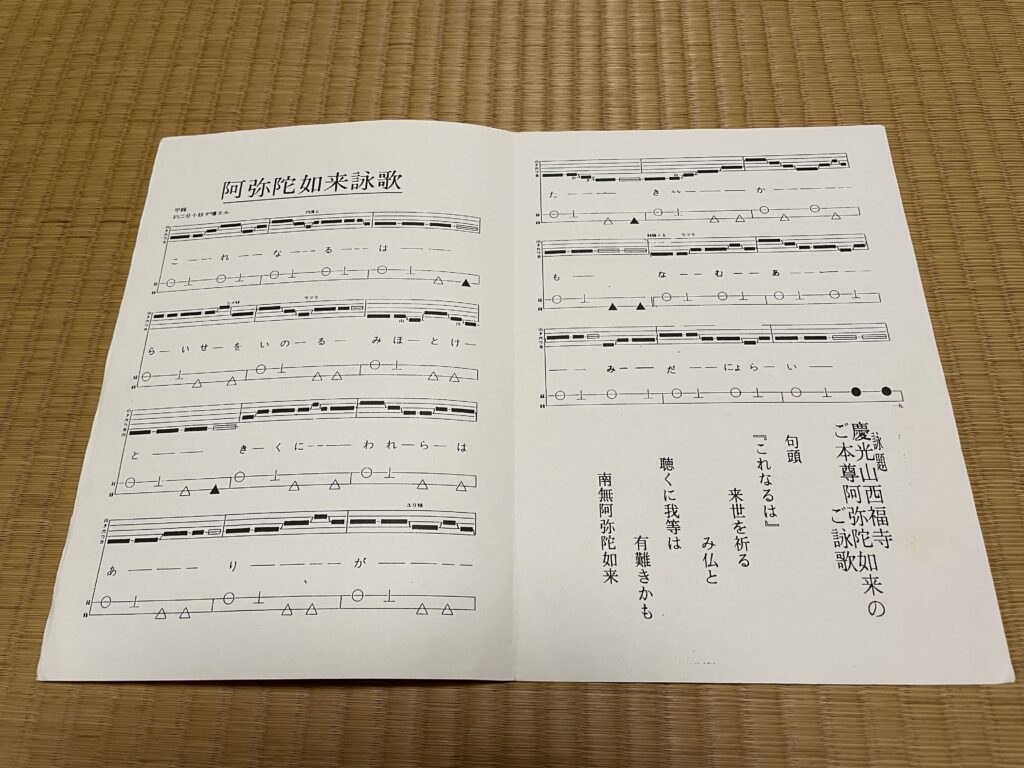

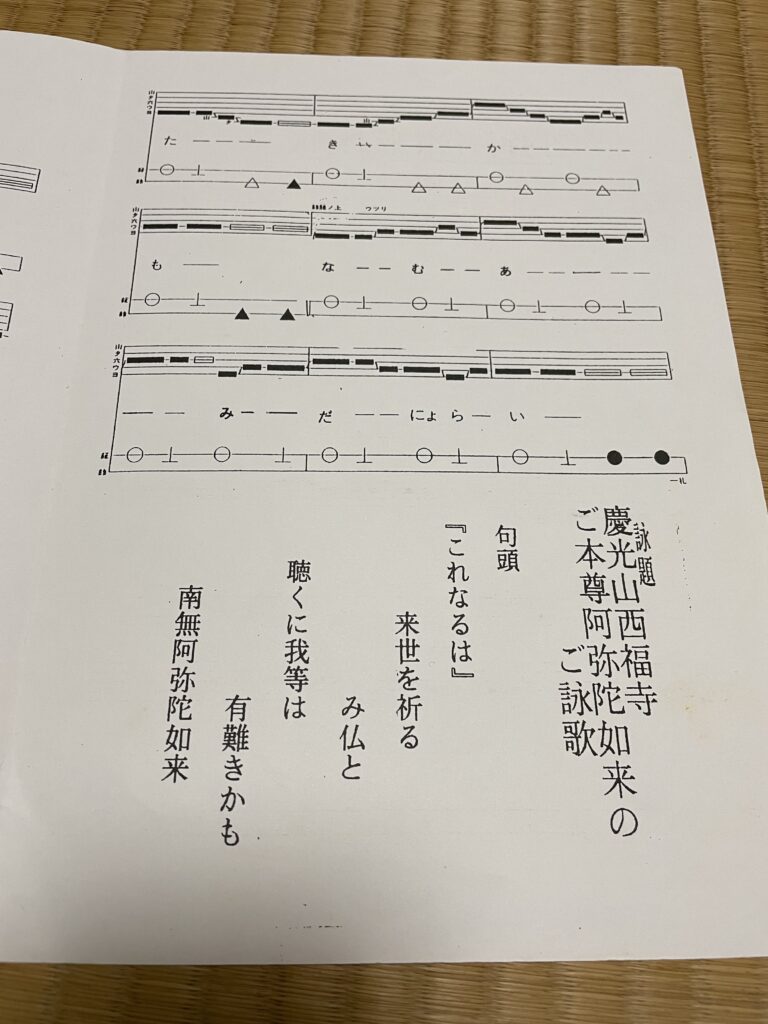

今年は孝月さんのご詠歌から法要が始まりました

今年は孝月さんのご詠歌から法要が始まりました

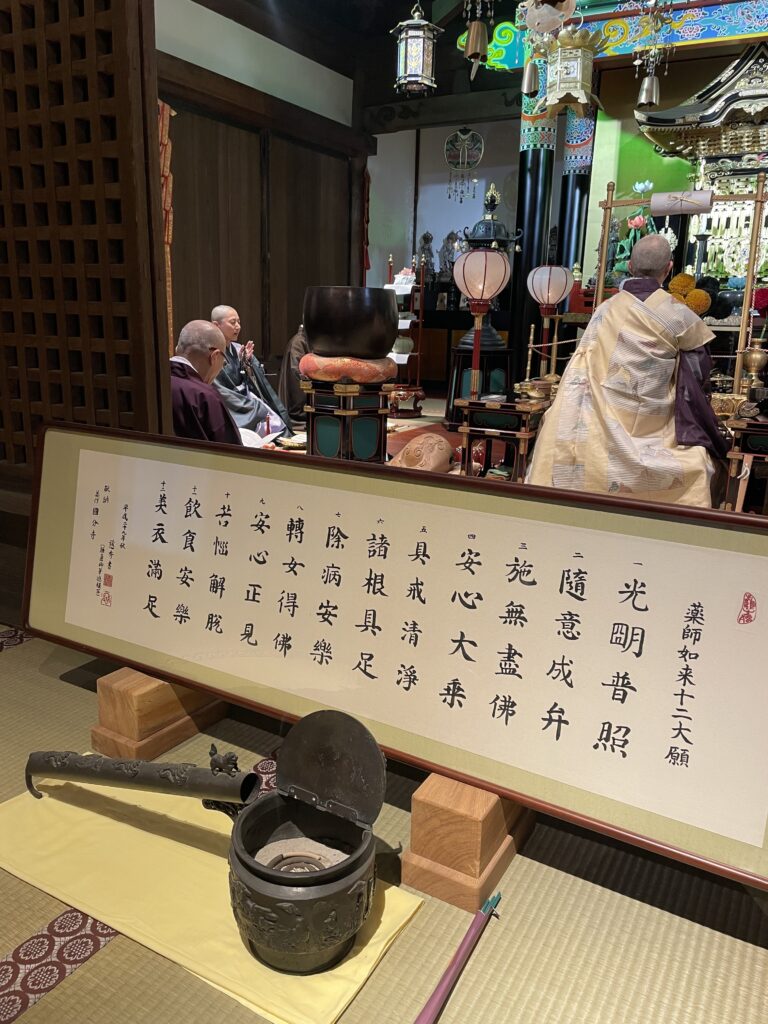

「薬師瑠璃光如来和讃」をみんなでお唱え

「薬師瑠璃光如来和讃」をみんなでお唱え

久しぶりの孝月さんのご詠歌はやっぱりすごい!

久しぶりの孝月さんのご詠歌はやっぱりすごい!

中2の孫はこの法要にお参りして「感動して涙がでた」と言っていました

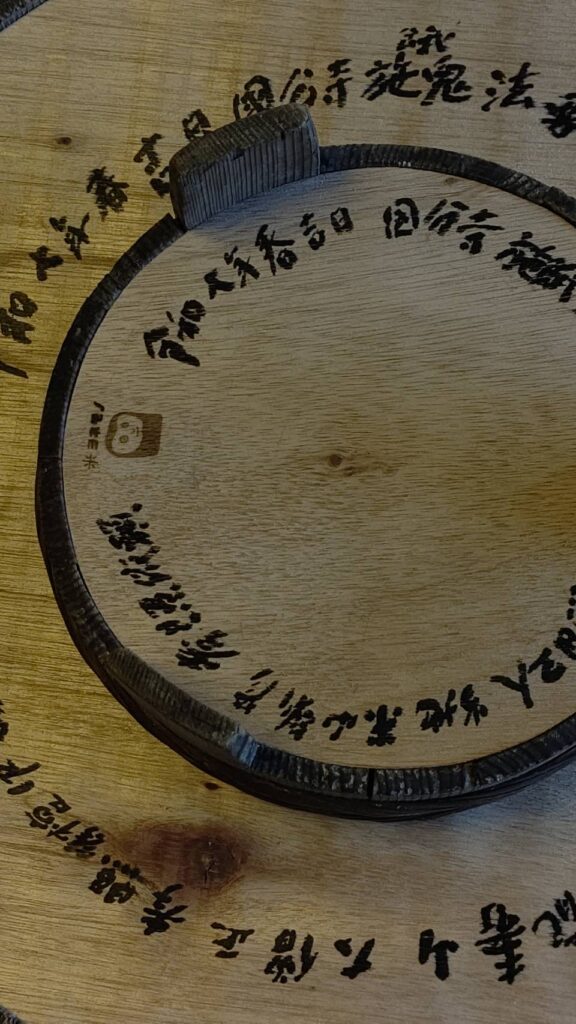

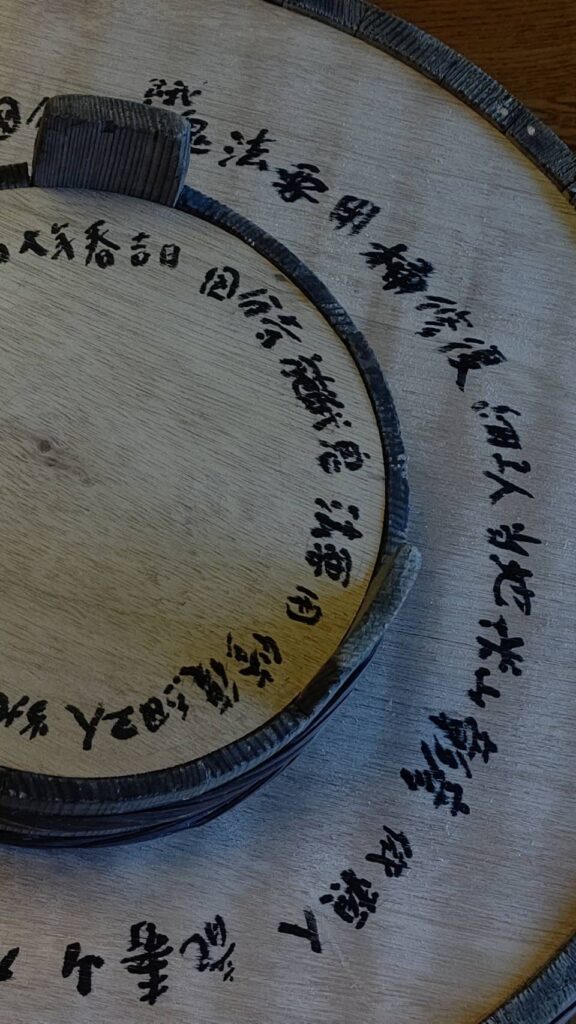

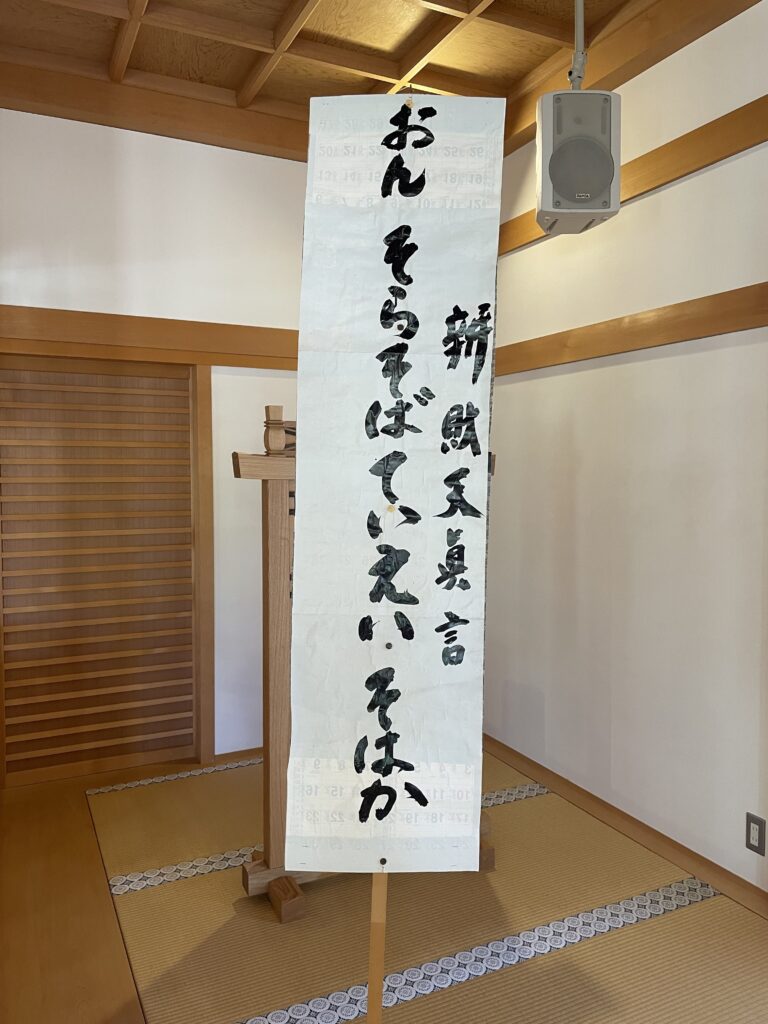

孝照前住職さんが尊敬する従兄弟、伊藤慈秀氏書

孝照前住職さんが尊敬する従兄弟、伊藤慈秀氏書

慈秀氏は仏教理念に基づいて医師として活躍されました

文面はお薬師様の願いとご利益について書かれたもので、7年前の開扉法要を記念して作成寄贈されました

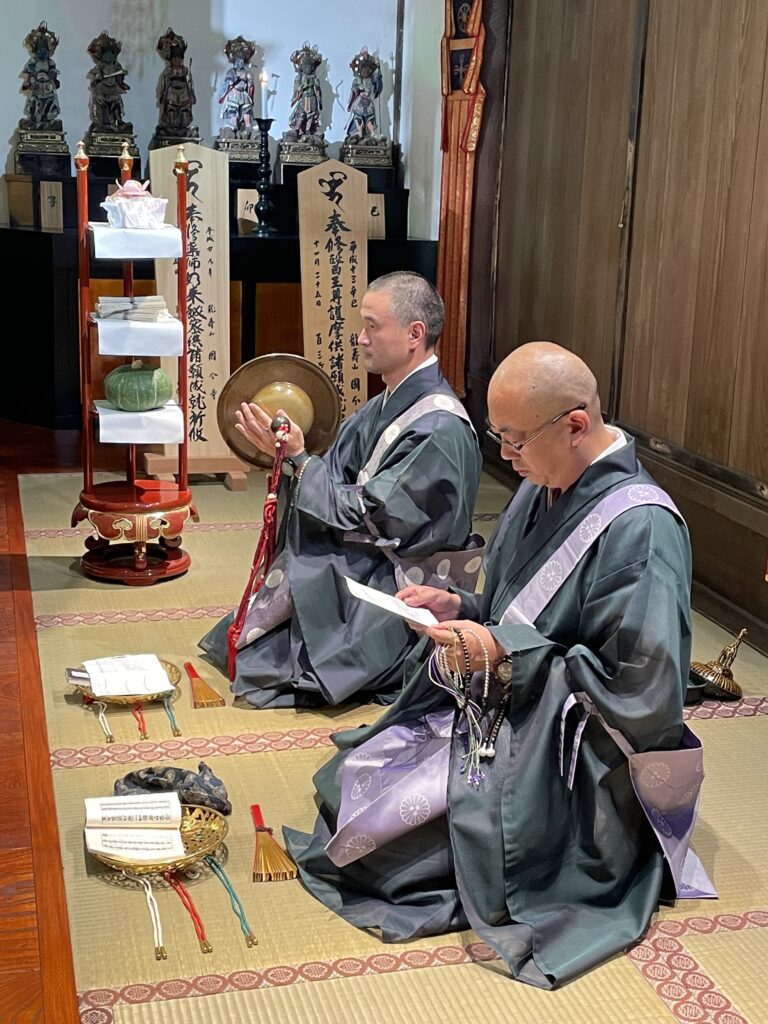

極楽寺ご住職 圓照様、圓光寺ご住職 優寛様 ありがとうございました

極楽寺ご住職 圓照様、圓光寺ご住職 優寛様 ありがとうございました

堂内から外の施餓鬼壇に場所を移して

堂内から外の施餓鬼壇に場所を移して

懇ろにご供養していただきました

懇ろにご供養していただきました

江戸時代から続く法要、100年以上使用している桶、そして得度してから70年以上この法要に携わる前住職さん

江戸時代から続く法要、100年以上使用している桶、そして得度してから70年以上この法要に携わる前住職さん

餓鬼に水とご飯を施します

餓鬼に水とご飯を施します

夜になって蒸し暑さが増し、じっとしていても汗が滴るなかでの法要でした。幾重にも重なる衣を纏うお寺様方には一層厳しい状況だったことと思いますが、82歳の前住職さんも一生懸命お勤めしてくださいました。ありがとうございました。

夜になって蒸し暑さが増し、じっとしていても汗が滴るなかでの法要でした。幾重にも重なる衣を纏うお寺様方には一層厳しい状況だったことと思いますが、82歳の前住職さんも一生懸命お勤めしてくださいました。ありがとうございました。

棚経へ

棚経へ 広島、長崎へ鎮魂の鐘を打ちました

広島、長崎へ鎮魂の鐘を打ちました 遠方より初盆のお参り

遠方より初盆のお参り

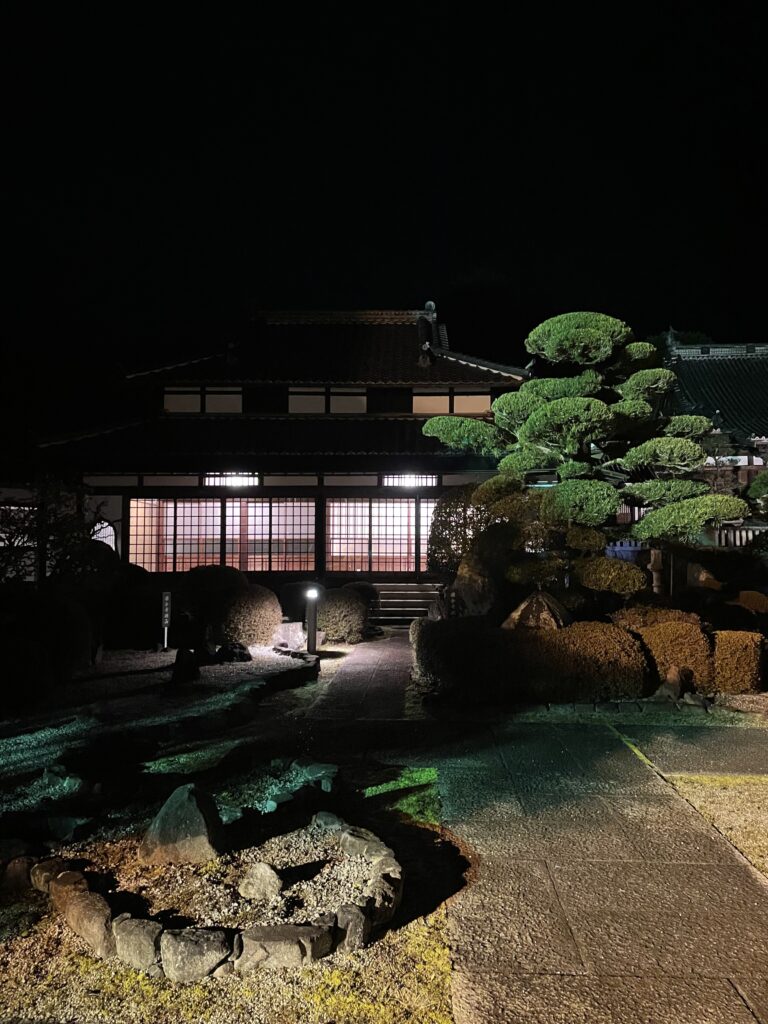

山の上で静かに佇む西福寺

山の上で静かに佇む西福寺

参拝者はそれぞれの願いを心に浮かべ、祈りました

参拝者はそれぞれの願いを心に浮かべ、祈りました

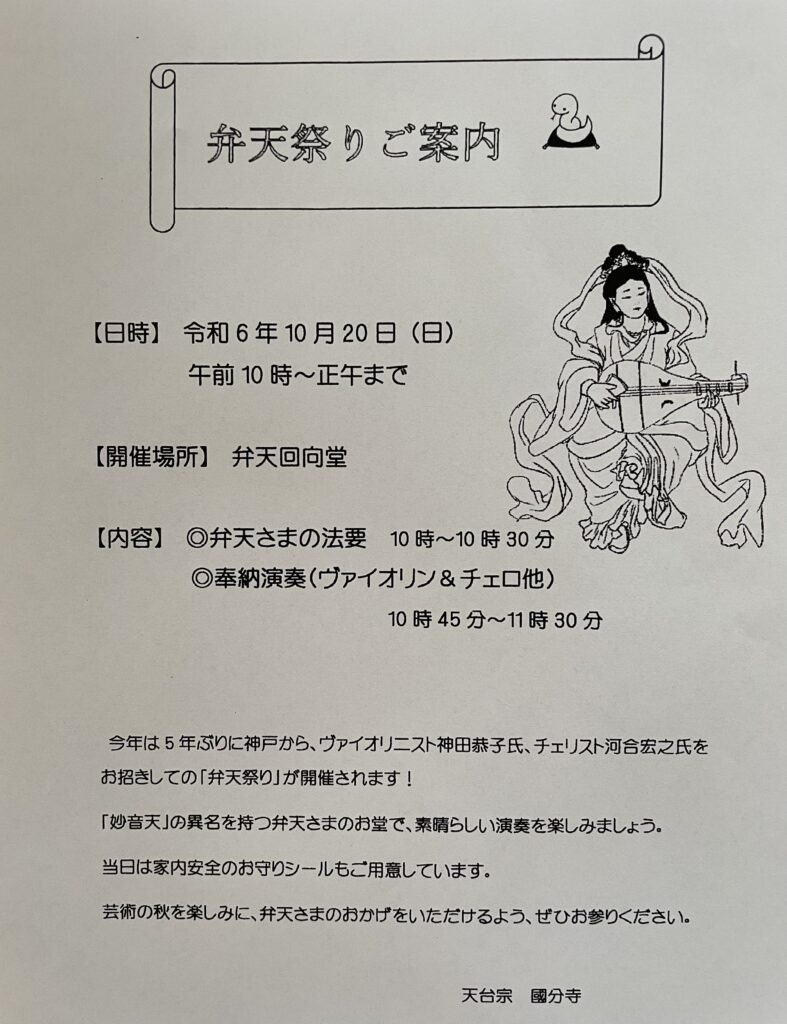

↓ここをクリックするとお経が聞けます

↓ここをクリックするとお経が聞けます 法要と演奏の間の休憩タイム

法要と演奏の間の休憩タイム 久しぶりに馴染みの顔が揃って楽しそう

久しぶりに馴染みの顔が揃って楽しそう 兵庫県より4名の演奏家がお越しくださいました

兵庫県より4名の演奏家がお越しくださいました ヴァイオリンとチェロでロシアの作曲家グリエールの曲も

ヴァイオリンとチェロでロシアの作曲家グリエールの曲も ベートーヴェン、バッハ、ヴィヴァルディ、モーツァルト、ビートルズと知っている曲、初めての曲と幅広く演奏していただきました

ベートーヴェン、バッハ、ヴィヴァルディ、モーツァルト、ビートルズと知っている曲、初めての曲と幅広く演奏していただきました 迫力ある演奏に皆、惹き込まれました

迫力ある演奏に皆、惹き込まれました 足を崩し楽な姿勢でゆっくり音楽を楽しみ、最後は全員で「ふるさと」を生演奏と共に気持ちよく歌いました ♬

足を崩し楽な姿勢でゆっくり音楽を楽しみ、最後は全員で「ふるさと」を生演奏と共に気持ちよく歌いました ♬

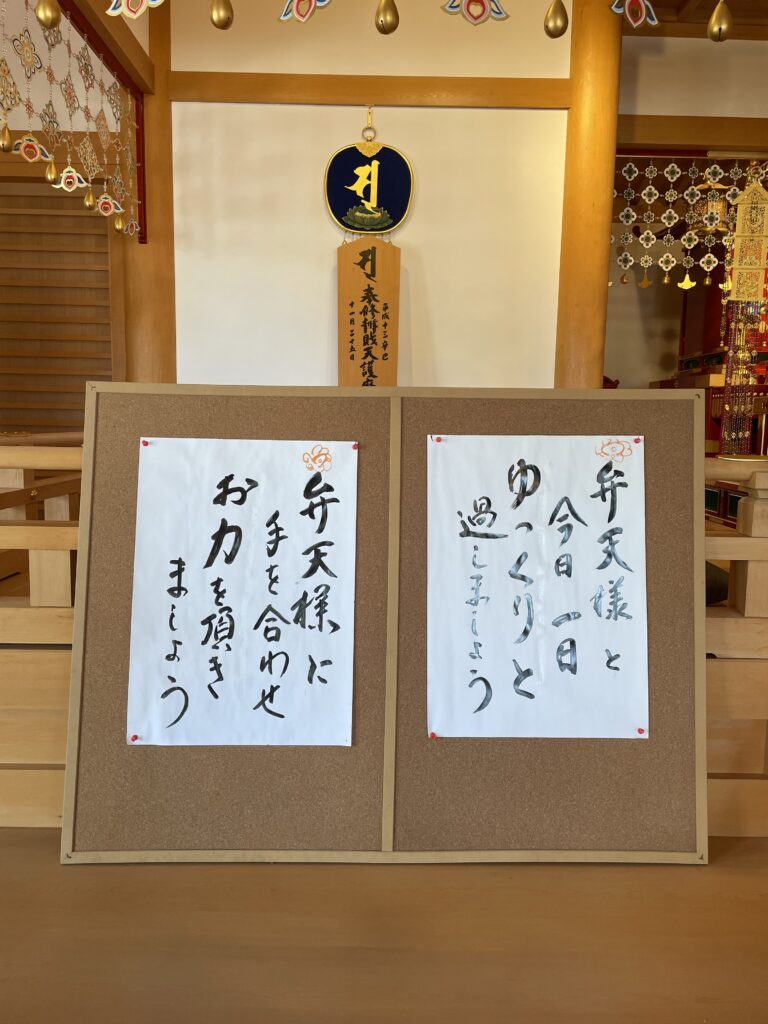

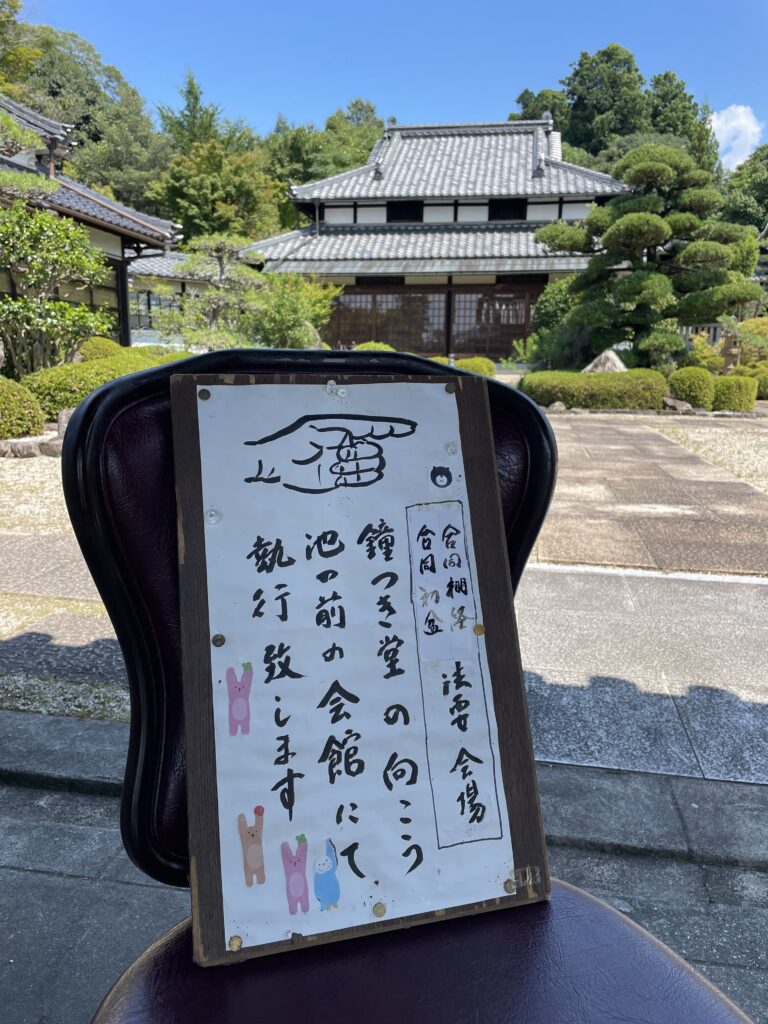

名誉住職さんお手製の看板でお迎えです

名誉住職さんお手製の看板でお迎えです 通称「くまちゃん」の看板、面白い形の板がクマに見えませんか?

通称「くまちゃん」の看板、面白い形の板がクマに見えませんか? 孝楓さんは大切な方々を思い浮かべながら一生懸命お勤めさせていただきました

孝楓さんは大切な方々を思い浮かべながら一生懸命お勤めさせていただきました 島根、岡山、勝央町からお参りに

島根、岡山、勝央町からお参りに 「ひまわりが夏らしくていいですね」と喜んでいただけました

「ひまわりが夏らしくていいですね」と喜んでいただけました 東京、倉敷、笠岡、岡山からお参りに

東京、倉敷、笠岡、岡山からお参りに 高3と中1の女の子二人でお供えのお団子を作りました

高3と中1の女の子二人でお供えのお団子を作りました 僧侶だけでなく、お寺の裏方も後継者が育ってきているようです

僧侶だけでなく、お寺の裏方も後継者が育ってきているようです

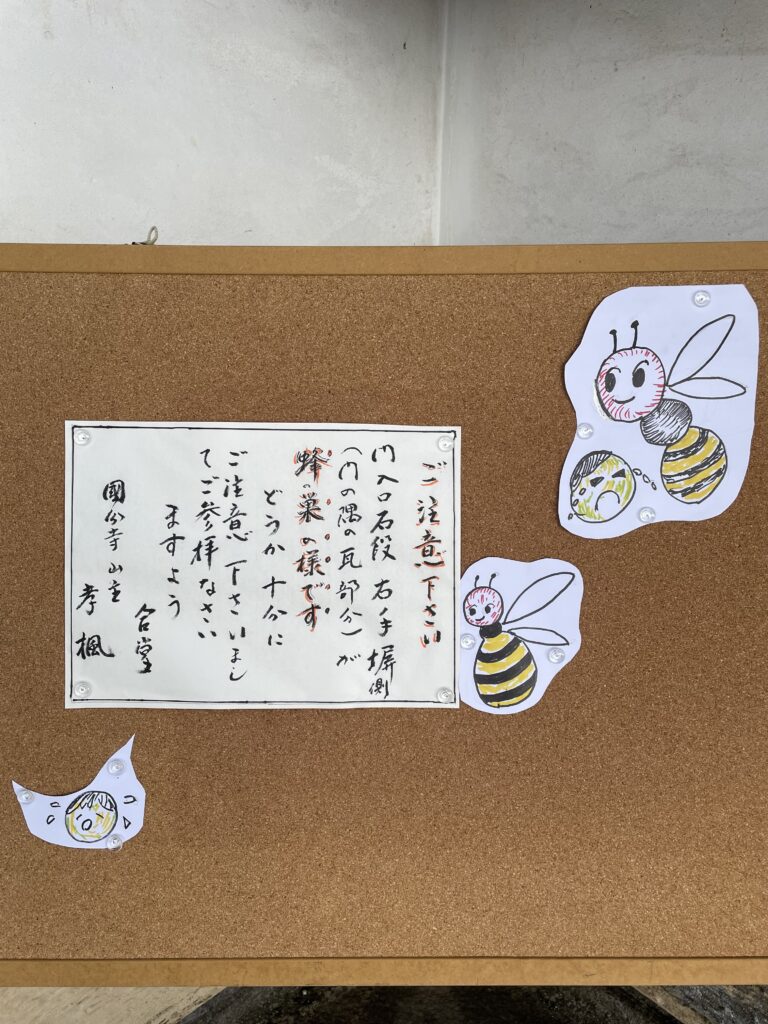

お盆が終わるといよいよ夏の最後の行事「施餓鬼法要」です

お盆が終わるといよいよ夏の最後の行事「施餓鬼法要」です 数日前に蜂に刺されてしまった名誉住職さん渾身の作、蜂にご注意ください!

数日前に蜂に刺されてしまった名誉住職さん渾身の作、蜂にご注意ください!