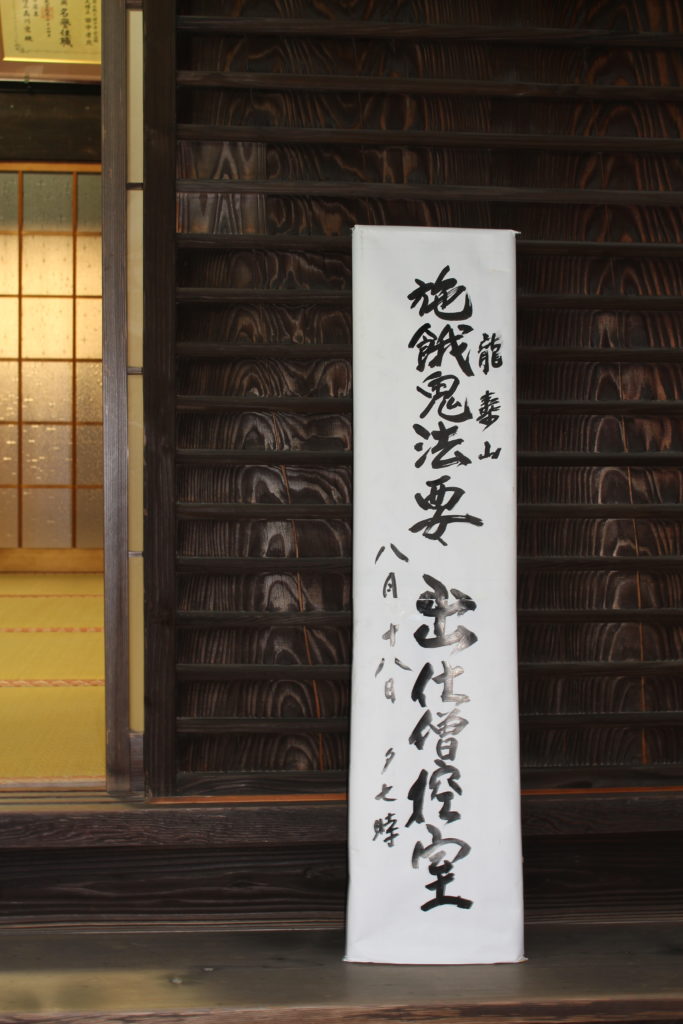

今年も無事に施餓鬼(せがき)法要が執り行われました。

お盆前からずっと続いていた雨は止まず、小雨降るなか最少人数で朝から準備が始まりました。

昨年に引き続きコロナ感染拡大防止のため参拝者用のテントなどは張らず、そして夜店(よみせ)も残念ながら今年は初めて「出店を取りやめます」という連絡がありました。

岡山県も非常に厳しい状況となっているので、感染拡大防止の意味で環境を整えることは必要です。

しかしながら、法要は江戸時代からずっと続いている大切な行事です。

この先どんな困難な状況下でも引き継いでいかなければなりません。

「施餓鬼(せがき)法要」とは常に喉が渇き飢えに苦しむ「餓鬼」(がき)に供物をし、無縁の諸霊を供養することで徳を積み、ご先祖様へも功徳を廻らす布施行です。

また「餓鬼(がき)」とは自分自身の心のあらわれのひとつでもあります。

つまり、むさぼりの心に捉われがちな我々の心をあらわしています。

餓鬼に対して施しをすることは、ひいては我々の欲しがる心をなくすことになります。

今はひたすら我慢のときですが、できない!我慢しなくては!と思えば思うほど苦しくなってしまいます。

そんなとき「餓鬼(がき)に施しをしたワタシ…」と、ちょっぴり優越感をもちながら、気持ちも行動もシンプルにし、欲しがる心をちょっと横に置いてみる。

そして、その後に残った気持ちや行動は優先してもいいのではないでしょうか。

ちなみに、施餓鬼(せがき)法要に参加できなくても日頃から餓鬼(がき)に施しをする方法があるんです。

それは「生飯」(さば)と言い、食事の最初に七粒程の少量の飯粒を別皿に取ります。

正式には祈りを込める際にお唱えする文言もありますが、完璧にしなくても気持ちがこもって入ればよしとしましょう。

他にもオリジナルで施しの行為を考え、実践すればよいのです。

苦難の日々も我々の大切な時間の一部です。

気持ちを楽にする方法をひとつでも多くもって、人生の大切な時を過ごしやすくしましょう。

集合したらまず最初にご本尊様にご挨拶。

集合したらまず最初にご本尊様にご挨拶。

役員さん三人だけお手伝いに来ていただきました。

役員さん三人だけお手伝いに来ていただきました。

施餓鬼壇(祭壇)を組み立てています。

施餓鬼壇(祭壇)を組み立てています。

雨なので玄関幕だけ取り付けました。

雨なので玄関幕だけ取り付けました。

お勤めしてくださるお寺さんの控室も風通しの良い部屋に。

お勤めしてくださるお寺さんの控室も風通しの良い部屋に。

飲食はなるべく避けられるよう工夫しました。

お参りの方も日中からぽつりぽつりと。自然と分散してお参りされました。

お参りの方も日中からぽつりぽつりと。自然と分散してお参りされました。

雨のため施餓鬼壇は本堂内に設置。

雨のため施餓鬼壇は本堂内に設置。

いろいろと制限はありましたが、今年も無事に終わりました。

いろいろと制限はありましたが、今年も無事に終わりました。

8月14日、お知らせしました時刻に会館にてお勤めいたしました。離れていても心を同じくし、無事にご先祖供養ができましたこと大変嬉しく思います。(孝楓住職さんより)

8月14日、お知らせしました時刻に会館にてお勤めいたしました。離れていても心を同じくし、無事にご先祖供養ができましたこと大変嬉しく思います。(孝楓住職さんより)

いつも元気な孝楓さんですが、酷暑のなかみなさんにお会いできることだけを励みにがんばりました。

いつも元気な孝楓さんですが、酷暑のなかみなさんにお会いできることだけを励みにがんばりました。

昨年に続き小僧さんも二日間だけ同行させてもらいました。

昨年に続き小僧さんも二日間だけ同行させてもらいました。 8月6日、広島の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

8月6日、広島の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。 8月9日、長崎の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

8月9日、長崎の原爆犠牲者の霊を慰める鐘を76回つきました。

“近くて便利”なコンビニがあってほんと助かります。

“近くて便利”なコンビニがあってほんと助かります。 お客様が来られたら恥ずかしい・・・

お客様が来られたら恥ずかしい・・・ 自然のチカラ、完璧にはきれいになりませんが、青く澄み渡る空の様に気持ちはスッキリしました。

自然のチカラ、完璧にはきれいになりませんが、青く澄み渡る空の様に気持ちはスッキリしました。 前回のブログでお話したウコン桜、4/20撮影のものです。遅ればせながらお届けします。

前回のブログでお話したウコン桜、4/20撮影のものです。遅ればせながらお届けします。

2019年 いただいた大王松と青竹が清々しく

2019年 いただいた大王松と青竹が清々しく 2020年 大王松と境内の梅の枯木を使いました

2020年 大王松と境内の梅の枯木を使いました 2021年 境内の楚々とした侘助を添えて

2021年 境内の楚々とした侘助を添えて