法要は19時から。どなたでもご参拝いただけます。

まずはご本尊様の前で般若心経のお勤めでスタートです。

朝から手伝い方が集まって準備を進めています。

前(善)の綱をご本尊お薬師様としっかり繋いで。

夕立がこないことを祈ります。

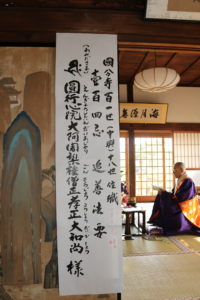

名誉住職さん直筆の玄関幕を巡らせ、参拝者をお迎えします。

本日、夕方7時より國分寺では施餓鬼(せがき)法要が行われます。

一年に一度、餓鬼道に落ちた餓鬼(がき)達に水や食べ物のお供え物をして、供養をします。

その功徳が回りまわって、それぞれのご先祖様の供養につながります。

また、餓鬼(がき)とは私たち自身の心のあらわれでもあります。

むさぼりの心に捉われがちな私たちの心を改め、施しに徹する。

施餓鬼とは、そのよい機会なのです。

ご先祖様の供養と、そして自分自身の心を清めに、ぜひお参りください。